村里其实没有严格意义的古迹,只是有些先辈门生活生产遗留下来的老物件、印记,而这些也随着近二三十年的变化,逐渐消失,以使之对以前越来越模糊,直至不再有人挂念。

村庄,四面环山,依西南山旁,顺山势,族簇居而建,溪流自东向西弯过,汇入芙蓉池。宗祠记载,宋始有村,南迁避难而来,时至今日,两大宗氏繁昌。

房屋。有了钱,想必先盖房,村子里大多人的朴素想法,就像婴儿一生下来吸食奶头,那般本能,所以就几乎没有什么老屋遗留,但如果仔细寻找,还能见些踪迹,可见当年端倪。

沿着山腕,半壶型,走走停停,偶尔能见到倒塌的石墙,残破低矮地簇拥成方型,倒塌彻底的,裸露出房基,经年累月的腐叶,厚厚地覆盖在方型内,滋养着几株灌木,已揣不出屋子什么模样,什么年代,只有那断壁残垣宣示着曾有人栖息,存在。

沿着山脚,间歇俯卧着几座石墙木梁黑瓦的老屋,这类型老屋通常由正房、左右两翼的侧房构成,总体成“冂”型,正房对着大门,大门两侧用石头垒成一人多高的围墙,延伸至两翼的侧房壁,正房、侧房、围墙包拢出中间的一块空地,嵌满稀稀疏疏而平整的石块。

岁月的打磨,石壁、石块显得青灰,不染尘土,而藤蔓则攀附上了墙头,青苔爬附上了墙根,荒败的杂草拥挤在空地的石缝上。雨水风霜侵蚀,有些侧房梁已蛀蚀折损,瓦片倾斜下来,散落在地上,相互叠覆着,伴着几枝错落有致蕨类。正房的屋顶两脊角连成弧线,指向天空,屋楞上时有瓦片破碎,山间晨光透过,斑驳地照射在黄泥垒成的墙壁上,布满蛛丝的墙壁,坑坑洼洼,脱落的黄泥细碎地落在地上,似蚂蚁翻腾过。

站在侧房屋檐下,环顾四周,仿佛看见,门梁下,一位孩童俯身将头靠在母亲拱起的膝盖上,而母亲则倚坐在矮椅上,低头拨弄着孩童浓密的头发,仔细找寻虱子,两位佝偻的老巫斜对大门、背对矮墙站着,双手撺握着暖炉,絮叨着,正享受着暖暖的冬日阳光。

老屋一般栖居着好几户,一户占居一间,一间分上下两层,楼层木板隔开,纵深五六米,垂直最高处四五米,底层有灶台、就食木桌,洗漱台架等,上层主要用于起卧,并开有可左右移动不透光的木窗。

我猜测他们大概是旧时代建筑,时至今日,仅剩的几座大都也已荒废,偶尔能瞥见竖立起的竹杆,凉挂着衣物,大多数房户已外迁,或者拆掉部分,建起钢筋水泥的楼房,与剩下几间的侧房、正房连依着,诉说着时代的变迁。

山脚外沿,偶尔坐落着几栋青砖黑瓦石灰小楼,楼两层,下层混泥土石灰青砖,上层架设房梁,搭建瓦楞,铺设瓦片,楼层间木板隔断,混泥土楼梯折一个弯上到二层,二层设有阳台,阳台外栏镂空,并镶有破碎的彩色玻璃、斑斓的石英石等,呈现朴素的纹理。估计建于七八十年代,至今大多保存完好,若有人常住,收拾得当,炊烟袅袅升起,也会显得奕奕昂然。

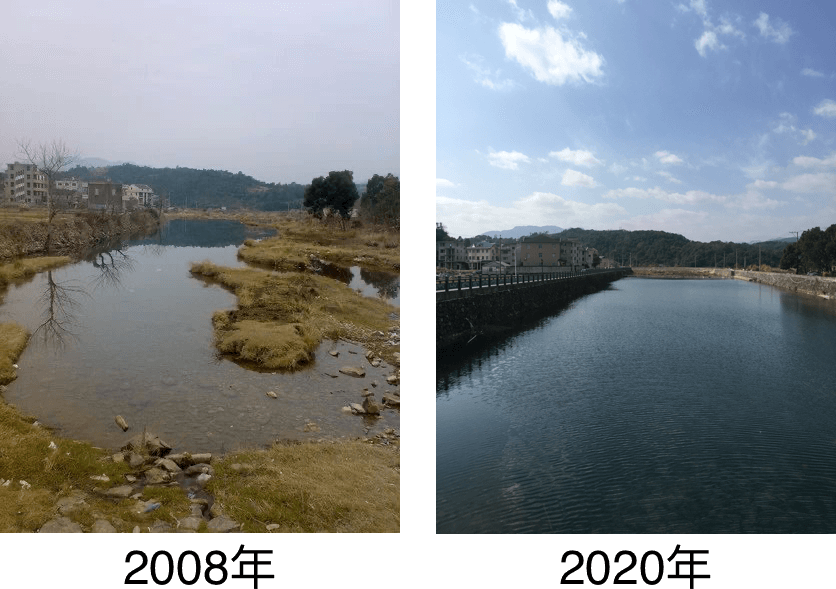

路,走的人少了,便没有了路,走的人多了,就更加宽阔硬朗起来。村子里的路,也是如此,上山砍柴的路,杂枝横生,不几年,就淹没在茫茫的山丛中,没了踪迹。出村的羊肠小道,不仅水泥硬化,还装起了路灯,从只容纳开辆拖拉机,扩宽到能两辆轿车相向开。铺满石板的小巷,同青苔在荡漾,小鲵在逗留的沿路水渠,一起埋进了混泥土。冬雨初歇,湿漉漉的石板,光滑清亮,沿路的渠道流淌着从山上汇集下来的雨水,不急不慢,浸润着石墙,不见这样的景象。破败的老屋旁,蜿蜒着几段,仅存的石板巷子,不过,杂草爬满,淤泥积满水渠。

老的物件总是要被抛弃。大年初二,我徜徉在村里,在一座侧房倒塌的老屋前,瞧见一位老太靠坐在矮椅上,一动不动,框住没有贴春联的门柱、没有放鞭炮的空地,似乎使得时间也没有在这里拨动过。

几百年的迭代演进,二三十年的快速突变,实在抓不住曾经的身影,不过,对于我,大抵如此。但对于田间追逐打闹的孩子们,以后应是不一样的,走在村子巷间,离去归来的他们,恐怕不会如我这般陌生,还是他们不在再归来,或不必离去,但最终都会像老屋前的老太,也成为老物件。

赤探 2020年1月28晚 初四 春节期 老家